Judas, l’autre icône de Pâques qui fascine les artistes

Le baiser, puis la trahison. Depuis deux millénaires, le geste de Judas livrant Jésus au prix de trente deniers hante l’imaginaire occidental. Mais ce disciple honni, longtemps figé dans le rôle du traître absolu, connaît des lectures bien différentes selon les époques, qu’elles soient accusatrices ou empathiques. «L’histoire de Judas est une construction progressive, même au sein des Evangiles», note Régis Burnet, professeur de Nouveau Testament à l’Université catholique de Louvain. «Dans les premiers livres, il est d’abord le traître, sans jugement explicite. Enfin, sous la plume de Jean, il est désigné comme étant de nature démoniaque». Pour Christophe Stener, auteur de huit ouvrages sur ce personnage, qui associent entre exégèse histoire de l’art, «Judas, par sa trahison insondable, est un mystère, une figure archétypale qui dépasse le personnage biblique, ce qui en fait le vecteur d’interprétations infinies».

Au cours de l’histoire, Judas est avant tout récupéré par les artistes pour exalter des pulsions antijuives. Comme le souligne l’essayiste française Anne Soupa, «il faut se rappeler que son nom veut dire 'le Judéen' en hébreu. C’est donc le Juif par excellence. Ce qui n’a pas été sans conséquence dans l’imaginaire collectif.» Une désignation qui, selon Christophe Stener, a été exploitée dès le Moyen Âge pour incarner «la trahison intrinsèque du peuple juif vis-à-vis du Christ». Cette conception s’est traduite visuellement dans de nombreuses œuvres, comme dans la célèbre fresque, de Giotto, La trahison de Judas (1306), ou de nombreux retables flamands des XIV et XVe siècles. «On y voit souvent un Judas aux cheveux roux, le nez crochu et une bourse à la main. Des stéréotypes antijuifs bien connus qui sont devenus des repères visuels de l’altérité juive, dans une Europe chrétienne en quête de boucs émissaires», commente Régis Burnet. Ces représentations ont ainsi contribué à forger, selon Anne Soupa, «une sorte de lien toxique entre judaïté et perfidie, qui s’est prolongé bien au-delà du champ strictement religieux».

Judas tourmenté

Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que Judas reprenne un peu quelques lettres de noblesse. «Des penseurs et artistes des Lumières, comme le poète allemand Klopstock, reconsidèrent le geste de Judas. Ils avancent notamment qu’il aurait ainsi souhaité précipiter les révélation de la nature christique de Jésus», note Régis Burnet. «Il devient un personnage victime de crises existentielles, parfois suicidaire, et en proie à la culpabilité. Une lecture que l’on retrouve chez l’écrivain grec Níkos Kazantzákis ou l’ auteur français Roger Caillois, et même plus récemment chez Eric-Emmanuel Schmitt dans L’Evangile selon Pilate (2000), qui tend à vouloir le réhabiliter». Anne Soupa souligne que cette relecture est aussi le signe d’un changement culturel profond: «On ne cherche plus des coupables à accabler, mais des figures complexes à comprendre. Alors, Judas, c’est aussi un peu nous tous.»

Dans l’art contemporain, Judas reste une figure puissante, mais réinterprétée: il peut y être symbole du vulnérabilité ou de révolte. Le peintre français Paul Lisak, dans Judas’ Kiss (2016), en fait un adolescent déchiré face à un Jésus arrêté par la police, brouillant les frontières entre victime et coupable. Pourtant, certains artistes, comme le peintre d’art sacré contemporain français Arcabas, «maintiennent une vision traditionnelle du traître aux trente deniers, tout en y ajoutant une dimension tragique», note encore Régis Burnet.

Marketing théologique

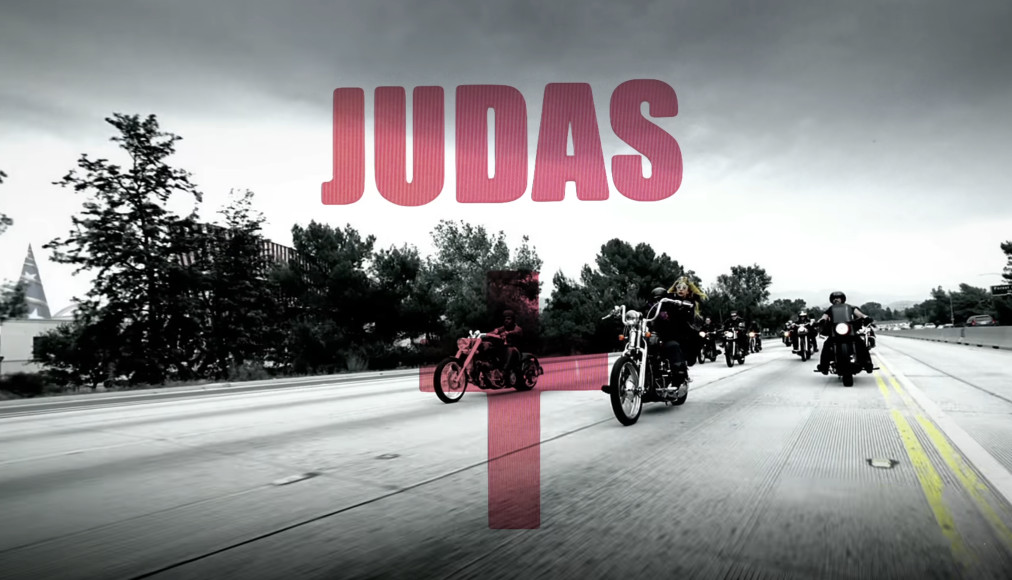

Mais à force d’être triturée, la figure de Judas se vide parfois de sa substance. Dans la culture populaire, il est parfois exempt de ses racines bibliques. Selon Régis Burnet, «on est ici revenu au niveau zéro de l’interprétation: Judas devient un simple ornement du mal, sans sa complexité». Ainsi, la culture pop, surtout américaine, «se joue des figures bibliques comme de masques identitaires, dans un jeu parfois provocateur mais souvent superficiel». Le heavy metal s’en est largement inspiré, comme le rappelle Christophe Stener: «Pour Metallica, qui lui a consacré une chanson, ou ces groupes qui ont choisi de se nommer Judas Iscariot ou Judas Priest, on se sert d’un pendant supposément maléfique de Judas pour choquer ou provoquer». Christophe Stener cite également le cas de Lady Gaga, avec sa chanson Judas, sortie en 2011. Dans le clip, la popstar américaine se met en scène dans un tiraillement amoureux entre deux bikers: le bon Jésus et Judas le bad boy. «Il s’agit là d’un pillage à des fins purement marketing. Lady Gaga a d’ailleurs fait réagir la Ligue catholique pour les droits civils et religieux, qui a dénoncé cette appropriation comme une tentative de choquer les chrétiens, uniquement dans le but de promouvoir sa musique», rappelle-t-il.

Mais pourquoi Judas a-t-il autant intéressé les artistes, et continue encore de le faire? «C’est parce qu’il incarne une tension dramatique inépuisable. Il est le traître nécessaire, sans qui le plan de Dieu – pour sauver l’humanité par la mort de son fils – ne pourrait s’accomplir», souligne Régis Burnet. Pour Anne Soupa, il représente «l’ambiguïté humaine dans toute sa profondeur: entre fidélité et trahison, liberté et destin». Et Christophe Stener de conclure que «Judas, pour beaucoup, est l’ombre du Christ, le négatif absolu – et cette opposition stimule l’imaginaire artistique à toutes les époques.»

«Je sauve Judas»

Dans L’Évangile selon Pilate (Ed. Albin Michel, 2000), Éric-Emmanuel Schmitt bouleverse la figure de Judas, qu’il présente non plus comme un traître, mais comme le disciple préféré de Jésus, chargé par lui d'accomplir son destin. Une réhabilitation audacieuse qui revisite la complexité du lien qui l’unit à Jésus.

Pourquoi contestez-vous l’image traditionnelle de Judas ?

Parce qu’il existe un écart immense entre la lecture historique que le christianisme a imposée – celle d’un traître cupide – et ce que disent réellement les Évangiles. Ces textes ne sont pas aussi catégoriques. Ils laissent place à l’ambiguïté, à l’amour, et à une possible fidélité paradoxale.

Qu’entendez-vous par-là?

J’y vois un double sacrifice: celui de Jésus, évidemment, mais aussi celui de Judas, qui accepte de jouer un rôle terrible pour permettre l’accomplissement du destin du Christ. C’est une trahison consentie, douloureuse, qui relève d’un amour profond et d’une compréhension intime de ce qui doit arriver. Pour moi, Jésus ne prédit pas l’avenir en disant: «L’un de vous va me trahir.» Au contraire, il demande à Judas de le faire.

Avec ce roman, s’agissait-il pour vous de réhabiliter Judas?

Oui. Judas n’est pas pour moi l’homme du mal, mais celui qui, en connaissance de cause, renonce à son honneur. Celui qui sauve, en somme. Ce n’est pas pour quelques pièces d’argent qu’il agit – il est le trésorier du groupe! – mais parce qu’il sait ce qu’il faut faire.